自由と反骨の象徴『イージー・ライダー』と、いま私たちがバイクに込める思い

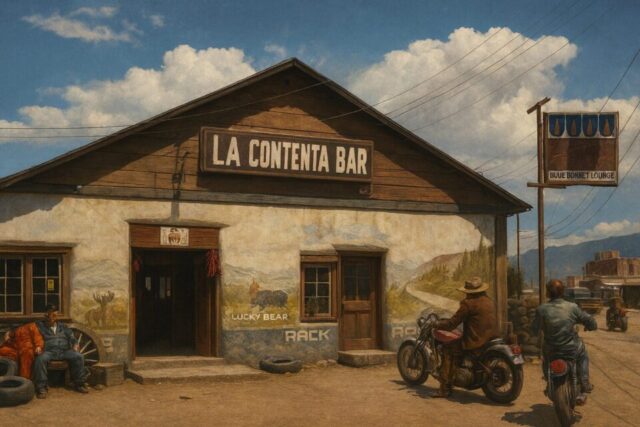

1969年、アメリカの映画史に激震が走りました。『イージー・ライダー』──ただのバイク映画ではありません。これは「自由とは何か」「常識とは誰が決めるのか」を世界に突きつけた、まさにカルチャーの転換点だったのです。監督・主演のデニス・ホッパー、脚本と主演を兼ねたピーター・フォンダ、そして後にスターダムを駆け上がるジャック・ニコルソン。この三人が織りなすロードムービーは、映画という枠を越えて、反体制の象徴となっていきました。

当時のアメリカでは、既存の価値観に反発する「ニュー・ハリウッド」という波が起こりはじめており、『ボニーとクライド』『卒業』などの作品がその流れを築いていました。『イージー・ライダー』は、そんな潮流の中でも特異な存在でした。脚本も撮影も粗削りでありながら、観る者の心に直接響くのです。カスタムハーレーで荒野を駆け抜ける二人の姿は、まさに”自由”そのものでした。

そしてこの精神は、私たちが提供するバイクコーティングにも共通しています。たとえば、SOUPで採用しているガスプライマー処理。これは見た目ではわかりません。けれど、表面下で確実に機能し、コーティングの定着性と耐久性を何倍にも引き上げてくれます。まさに『イージー・ライダー』が描いた「見えない反骨」のように、派手な演出ではなく、芯の通った真の性能を求めるライダーのための技術です。

実際に、SOUPではビンテージのチョッパーやハーレーオーナー様からの施工依頼が多く寄せられています。「映画のような1台に仕上げたい」と仰るお客様もいらっしゃいます。そんな想いに応えるために、私たちは施工ひとつにも妥協せず、ガスプライマーから仕上げまで、一本一本のバイクに真剣に向き合っています。

また、音楽も『イージー・ライダー』の魅力の一つです。スティーペンウルフの「Born to Be Wild」は、今でもバイクと自由を結びつける象徴的なサウンドとして語り継がれています。実はこの劇中音楽も、当初の構想では有名アーティストによる書き下ろし楽曲で構成する予定でした。しかし、あえて既存の楽曲を選び抜いたことで、時代と完璧にリンクし、映画に魂が宿ったのです。

私たちが施すセラミックコーティングも、まさにそう。「ただの塗装保護」ではなく、お客様の価値観に寄り添い、1台1台にストーリーを与える。その積み重ねが、やがてその人だけの”ライディングの哲学”を形づくると、私は信じています。

『イージー・ライダー』が今なお語り継がれる理由──それは、あの映画が誰の心にもある”自由への憧れ”を映し出していたからだと思います。そして、私たちSOUPが提供するバイクコーティングも、単なる作業ではなく、走り出す勇気に寄り添う”表現の一部”でありたいと願っています。

映画が変えた常識と、私たちが守りたい“ライダーの誇り”

『イージー・ライダー』が登場した当時、バイク文化はすでにアメリカを中心に浸透していました。しかし、それが「社会問題」として見られたのもまた事実です。映画の冒頭に描かれる“コカイン取引”──あれは単なる演出ではなく、時代を映す鏡でもありました。デニス・ホッパーが語った「コカインの流行はこの映画から始まった」という発言の真偽はともかく、作品が放った影響力は、それほどまでに大きかったのです。

その影響はドラッグだけではありません。劇中では一貫して「ノーヘル」「自由な走行」が描かれますが、それが逆に「バイクの危険性」を浮き彫りにし、多くの議論を呼びました。1973年、ピーター・フォンダ自身が安全啓発の短編『Not So Easy』に出演し、事故の危険や装備の重要性を訴えたことも象徴的です。自由とは、同時に責任を伴う。これは私たちSOUPがバイクオーナー様と向き合う際、常に心に置いているテーマでもあります。

実際にバイクは、クルマと比べて「肌で風を感じる」乗り物です。それだけに、汚れや飛び石、紫外線のダメージもダイレクトに受けます。とくにカスタムされたタンクやカウルに施された塗装は、まさに作品。そんな繊細なパーツにこそ、セラミックコーティングとガスプライマーの真価が発揮されるのです。

コーティングというと“見た目重視”の印象があるかもしれません。しかしSOUPでは、視覚的な美しさと同時に、「ライダーの信念」まで守る手段としてご提案しています。たとえば、ヘルメットやガードレールが安全のためにあるように、私たちの技術は“バイクの寿命”を伸ばす安全装備の一部だと考えています。

映像面でも、『イージー・ライダー』は革命的でした。それまで避けられていた「レンズフレア」をあえて映像内に取り入れ、ドキュメンタリーのような生々しさを演出したのです。これはフィルム技術という枠を超えて、“ありのままを受け入れる勇気”を表現したとも解釈できます。バイクにおいても同じで、完璧な状態だけを追い求めるのではなく、日常の中でどこまで守れるかが本当の「美しさ」なのではないでしょうか。

また、この映画は50年にわたり、数え切れないほどのパロディやオマージュを生み出しました。『ファミリーガイ』『ピンキー&ブレイン』『Starsky & Hutch』など、多くの作品が“あのシーン”を模倣しました。キャプテン・アメリカのチョッパー、星条旗のジャケット──誰もが一度は目にしたことがある、あのビジュアル。それが今なおライダーの心を揺さぶるのは、単にカッコいいからではありません。「自分らしく走れ」と背中で語っているからです。

SOUPでも、施工時に「このバイクにはどんなストーリーがあるのか?」を必ずヒアリングします。お客様ご自身の思い出や、こだわりのパーツ、そしてこれからの旅路。それらすべてが一台のマシンに宿っていると考えています。そしてその価値を最大限に引き出すために、私たちは技術で応える──その覚悟は、50年前に映画が示した“反骨精神”と同じです。

“We blew it.”の真意と、SOUPが描くバイクカルチャーの未来

『イージー・ライダー』のラストシーン。星条旗のジャケットを羽織ったワイアットが、バイクとともに路上に倒れるあの場面は、観た人の心に強烈に刻まれています。そして、あの象徴的なセリフ──“We blew it.”(俺たちは失敗した)。この言葉には、明確な意味はありません。ピーター・フォンダ本人も「わざと曖昧にした」と語っています。しかし、50年以上経った今でも、多くの人がこの言葉に「現在進行形の失敗」を感じ取っています。

これは、現代社会の閉塞感や、ライダー文化の衰退とも無関係ではありません。自由とは何か?自分らしく生きるとはどういうことか?そんな根源的な問いを、あの映画は今も投げかけ続けているのです。そして、私たちSOUPもまた、この問いに“バイクの美しさ”という角度から応えたいと考えています。

たとえば、今ではあまり知られていませんが、『イージー・ライダー』には2012年に“公式続編”が制作されています。『Easy Rider: The Ride Back』というDVD作品で、ピーター・フォンダもデニス・ホッパーも関与していません。酷評された内容ですが、象徴的なのは、「キャプテン・アメリカのバイクを復元した弟」が登場する点。つまり、“過去の理想を追いかける次世代”というテーマが、図らずも現代にリンクしているのです。

この構図は、私たちのお客様にも通じます。若い世代が「親のハーレーを引き継いで磨き直したい」「あの頃のスタイルを再現したい」といったご依頼をくださることが、ここ数年で確実に増えているのです。そして、そんな思いを形にするために欠かせないのが、ガスプライマーによる下地処理と、精緻なセラミックコーティング技術なのです。

さらに、映画の撮影地を巡る「聖地巡礼ツーリング」も話題となっています。EagleRiderというアメリカのツアー会社が、『イージー・ライダー』のロケ地を辿る50周年記念ルートを組み、多くのライダーが夢の旅路を体験しています。実は、この動きは日本にも少しずつ広がっており、国内でも“映画の空気感”を再現したツーリングイベントが注目されつつあります。

SOUPでは、そうしたライダーの「旅」や「人生の記録」に、最高の形で寄り添いたいと考えています。単にボディを守るだけでなく、「この1台にどんな想いが込められているか」を共に考え、その価値を最大化する。それが、SOUPの施工に込めた“哲学”です。あらゆるバイクが持つストーリーに、私たちは誠実でありたい。そのためには、最新技術だけではなく、想像力と敬意が必要だと痛感しています。

最後に。『イージー・ライダー』が遺した最大の功績とは、“誰にでもライダーの魂がある”という事実を示してくれたことだと、私は思っています。たとえそれがウィネベーゴであっても、原付スクーターであっても、”風を受けて進む”という行為には、すべての人に自由が宿る。そしてその自由を守るために、私たちは1台1台に、誠心誠意、最高のコーティングを提供し続けます。

“We blew it.”──そう語られたあの結末を、今こそ乗り越えるときではないでしょうか。私たちはまだ吹き返せる。そう信じて、今日もガレージでバイクと向き合っています。

関連するコラム

徳島でカーコーティングをお探しですか?

SOUPは徳島県三好市のカーコーティング専門店です。20年以上・約4万台の施工実績で、セラミック・ガラスコーティングをご提供しています。